„Der Film ist ein weit auf das Leben geöffnetes Auge,

ein Auge, das mächtiger ist als das unsere,

und das sieht, was wir nicht sehen.“ Germaine Dulac, 1925

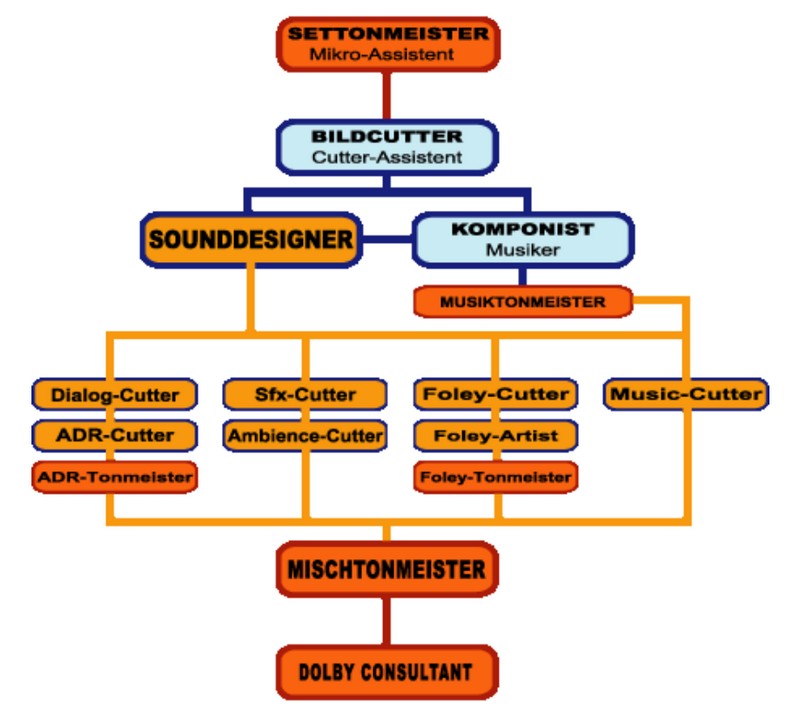

Wenn Niki Mossböck fertig ist, tritt Veronika Hlawatsch auf den Plan: Sie sorgt für das akustische Erscheinungsbild eines Films. Sie beurteilt und bearbeitet den O-Ton, entscheidet sich für oder gegen eine Synchronisation, sucht, bearbeitet und legt Geräusche, Effekte und Atmosphären an und montiert und mischt bei Bedarf in Zusammenarbeit mit der Regie und dem Tonmischmeister die passende Filmmusik.

Die unterschiedlichen Aufgabenfelder

des Berufsbilds „Sounddesign“

„Selbstverständlich ist Filmarbeit/ Kameraarbeit bestimmt durch sehr großen Körpereinsatz!“, ist Kamerafrau Astrid Heubrandtner überzeugt, „es wird in den Bergen gedreht, es wird Unterwasser gedreht, es wird im Schnee, im Regen, in der Wüste etc. gedreht. Damit geht automatisch ein gewisser Körpereinsatz einher, der oft den Frauen nicht zugetraut wird.

Dabei gerät Frau nicht selten in die Situation, zu glauben, sie muss sich umso mehr abrackern, das Stativ alleine schleppen. Das „Abgeben“ muss erst gelernt werden. Männlichen Kollegen haben damit weniger Probleme, da gelangen die Assistenten ganz schön ins Schwitzen!

Auch ich musste erst lernen, die Dinge aus der Hand zu geben.“

Das gängige Vorurteil, dass die Kameraarbeit aufgrund schweren Equipments nichts für Frauen ist, entkräftet Heubrandtner. Während der letzten 15 Jahre gab es eine rapide Weiterwicklung zu mehr Videotechnik: Die Kameras werden immer leichter und kleiner. Und sollte doch mal eine größere Kamera erforderlich sein, so greift frau eben auf den 'Assi' zurück.

Wenn die Endfassung des Drehbuchs steht, ruft die Regie oder die Produktionsfirma bei Astrid Heubrandtner an. Die Anfragen betreffen tageweise Beschäftigungen, aber auch Wochenverträge. Tag- und Nachtdrehs wechseln sich ab. Selbst bei „langen“ Arbeitsverträgen von 10 bis 12 Wochen – z.B. für eine Fernsehserie – gibt es keine geordneten Arbeitszeiten. „Bei Dokumentationen wie zum Beispiel „Schnelles Geld“ von Sabine Derflinger heißt es allzeit bereit sein. Für dieses Projekt haben wir zwei Jahre lang Jugendliche auf der Wiener Mariahilferstraße begleitet, die dort um Geld geschnorrt haben. Manche von ihnen waren obdachlos, so dass wir sie nicht erreichen konnten. Sabine Derflinger rief mich an und fragte: Kannst du jetzt sofort drehen?

Ich erlebte das als positive Erfahrung, da der lange Beobachtungszeitraum und die spontane Arbeitsweise der Qualität des Films nutzte.

Manche Dinge sind einfach nicht planbar. Ein anderes Beispiel dafür ist die Kinodokumentation „Eine von 8“. Sabine Derflinger und ich haben für dieses Projekt zwei brustkrebserkrankte Frauen während ihrer Therapie begleitet. Wir wussten nie, wie es den Frauen nach ihrer Therapie geht, wann wir mit ihnen drehen können.“

Diese Arbeitsform ist anstrengend und beziehungsfeindlich. Soziale Kontakte und Familie/Kinder haben da keinen Platz.

Zur zeitlichen Flexibilität kommt natürlich auch noch die persönliche, denn „ich muss mich auf die jeweiligen unterschiedlichen Regiepersönlichkeiten, mit denen ich zusammenarbeite, rasch einstellen.“

Obwohl die Arbeitszeiten im Kollektivertrag geregelt sind, fällt Heubrandtner auf, dass die im Kollektivvertrag festgelegten Mindestgagen immer öfter unterschritten werden. „Preisdumping und Ruhestundenüberschreitungen stehen auf der Tagesordnung.

Bei Missachtung trauen sich Einzelne oft nicht aufzuregen aus Angst davor, nie wieder einen Job zu bekommen.“

Heubrandtner warnt vor EinzelkämpferInnentum und kämpft in ihrem Berufsverband (Austrian Association of Cinematographers) bzw. im Dachverband der österreichischen Filmschaffenden für faire Arbeitsbedingungen. Seit 2009 ist sie die Obfrau des AAC (Seit 2009 ist sie die Obfrau des aac (http://www.aacamera.org/).

„Angerufen werde ich nie! Alles was entsteht, entsteht aus meiner Initiative“, skizziert die Video-Künstlerin Annja Krautgasser ihren Berufsalltag: „Als Künstlerin muss ich alles allein abdecken: Einreichungen, Förderanträge, selber drehen, selber schneiden, mit Musikern selber die Musik gestalten – kurzum ein Allround-Job.“

Ihre Arbeiten sind gekennzeichnet von der Irritation und dem Spiel mit Formaten, das sie beharrlich einsetzt, um die Genregrenzen zwischen Film, Video, bildender Kunst und Performance aufzuweichen.

Ein Riesenschritt war es für Krautgasser, den intimen Raum des Ateliers zu verlassen, um sich im arbeitsteiligen Bereich des Filmens zu behaupten. „Diese Entscheidung, mich von meinem – bis dahin – Einzelstatements zu entfernen, war für mich einen Mutprobe. Ich empfand es als einschneidend, aber auch als sehr positiv, Erfahrungen mit einem Team zu machen.“ Sie trägt sich mit dem Gedanken, auch mal einen 90 Min-Dokumentarfilm zu drehen, der mit unterschiedlichen Formaten experimentiert.

Die „Körperarbeit“ besteht für Krautgassner im Switchen zwischen verschiedenen Rollen: „Ich bin gezwungen, einen Job zu haben, mit dem ich meine Kunst finanzieren kann. Dadurch stehe ich immer unter Zeitdruck, um künstlerisch produktiv zu sein. Ich splitte mich auf in meine Lehrtätigkeit an der Akademie, in normale Grafiktätigkeiten oder im repräsentativen Auftreten bei Ausstellungen. Das bedeutet: permanent funktionieren, erreichbar und präsent sein. Denn sobald du nicht regelmäßig in der Kunstszene aufscheinst – sei es auf Ausstellungen, Eröffnungen etc. – bist du sofort weg.“

Katharina Mückstein beginnt ihr kämpferisches Statement mit einer Schilderung des Zustandes der österreichischen Filmbranche und der Position der Frauen innerhalb dieser Branche: „Es gibt 2 große Förderungsstellen: ÖFI und Wiener Filmfonds, beide sind von Männern geleitet. Im Vorstand des Filminstituts gibt es keine einzige stimmberechtigte Frau.

Ich habe als Vorbereitung für heute die Zahlen aus dem Jahr 2009 überflogen: Da förderte das ÖFI 29 Langfilme (Kinospiel- und Kino-Dokumentarfilm). Das sind jene Filmprojekte, die das meiste Geld erhalten; bei nur 6 Filmen führte eine Frau Regie.

An der Filmakademie Wien, an der ich studiert habe, gibt es derzeit keine einzige Professorin. Wenn man den Betrieb dort kennt, weiß man, dass sich das auch in Zukunft nicht ändern wird.“

Als unabdingbares Instrument zur Verbesserung der angeprangerten Missstände fordert Mückstein die Einführung einer Quote: Sowohl in der Jobvergabe als auch in der Mittelvergabe.

Da wir in einer Gesellschaft leben, die die Arbeit von Frauen generell niedriger einschätzt als die von Männern, plädiert Mückstein dafür, die eigene Arbeit wertzuschätzen und dementsprechend dafür Geld zu fordern. „Bei Verhandlungen den eigenen Preis kennen und ihn selbstbewusst präsentieren“.

In ihrer Situation als Jungregisseurin und Jungautorin, die gerade die Schule absolviert hat, ist Mückstein angewiesen auf das Wohlwollen von Produktionsfirmen, die zumeist von Männern geleitet werden. „Beim Verhandeln mit dem Produzenten, der die Macht hat, über mein Buch zu entscheiden, muss ich seine Vorstellungen von Macht akzeptieren.“

Um das zu umgehen, hat sie mit Freunden eine eigne Filmproduktion gegründet. „La Banda Film“ ist eine 'Filmbande' aus sechs Filmschaffenden aus allen Bereichen der Filmproduktion. (www.labandafilm.at/)

Zum Abschluss hebt Mückstein ihre positiven Erfahrungen mit bereits etablierten Filmemacherinnen hervor: „Seit 2 Jahren arbeite ich mit Sabine Derflinger, die meine Arbeit zu schätzen weiß und fair bezahlt.“

Wohl wissend, dass sie in dieser kompetitiven Branche Hilfe und Unterstützung braucht, um Fuß fassen zu können, appelliert Mückstein an ihre erfahreneren Kolleginnen: „Nehmt uns Newcomerinnen an die Hand, um gemeinsam mit uns zu arbeiten.“

Margot Pilz erzählt von einem Treffen, das vor beinahe 30 Jahren in der Internationalen Aktionsgemeinschaft Bildender Künstlerinnen (INTAKT) stattgefunden hat. Damals riet Heidi Grundmann den zahlreich versammelten Künstlerinnen: „Wenn ihr bekannt werden wollt, dann konzentriert euch auf Computer und Video. Das ist eine leere neue Fläche; denn Bildhauerei und Malerei sind von den Männern besetzt.“

Die gelernte Fotografin Margot Pilz befolgte diesen Rat und entdeckte den Computer. Ab diesem Zeitpunkt arbeitet Pilz „nicht manuell wie ein Maler, Graphiker oder Bildhauer, sondern primär konzeptuell, das heißt mit dem Kopf. Statt ihrer Hände benutzt sie die Maschinen, die sie dirigiert“, schreibt Dieter Ronte 1989 in ihrem Katalog „skin code“.

Das MUSA wählte für die zeitgleich mit unserer Veranstaltung präsentierten Themenausstellung „raum_körper einsatz“ eine Fotoserie von Margot Pilz aus dem Jahr 1978 mit dem Titel „Hände“, die sie ballt, weil ihr damals als Frau Unrecht widerfahren war. „Die Hinwendung zur künstlerischen Fotografie erfolgte über mein Gefühl der Ohnmacht: der weiblichen Ohnmacht gegenüber unserem Gesellschaftssystem.“

Die Stärke all ihrer Installationen und Objekte besteht in der kritischen Reflexion von gesellschaftlichen, sozialen und sexistischen Phänomen.

Anlässlich der Wiener Festwochen verwandelte sie 1982 mit Hilfe von 10 Lastwägen mit blütenweißem Sand den Karlsplatz rund um den Teich in einen Strand mit Palmen und Liegestühlen. „Das Projekt „Kaorle am Karlsplatz“ erforderte wirklich Körpereinsatz und Hirn.“

Mit der 1, 8 Tonnen schweren und 3,80 m hohen Video-Skulptur „U-Turn“ in der U3-Station Ottakring eroberte sich MP 1997 als erste Künstlerin einen Platz im öffentlichen U-Bahn-Netz.

Linda Christanell: „Ich gehöre zu der Generation Frau, die in Österreich faktisch aus dem Nichts begonnen hat, Kunst-Filme zu machen. Ich war ein Ein-Frau-Unternehmen: Geld auftreiben, Kamera und Ton machen, Aufführungen organisieren.

Als es Sixpack-Film noch nicht gab, sind wir 1982 mit einem Koffer voll mit unserem Filmen ins Arsenal nach Berlin gefahren und haben unsere Filme gezeigt. Aber nicht nur den Vertrieb, auch technisch mussten wir uns alles selbst beibringen, um überhaupt eine Festivalseinladung nach Solothurn oder Oberhausen zu erlangen.

Obwohl sich vieles verändert hat, bedeutet auch heute noch Schöpferisch-Sein für eine Frau Einbußen in ihrem Lebensvollzug hinzunehmen.

Damals mussten wir den Umgang mit der Wiener Filmindustrie erst lernen; das waren alles Männer. Beispielsweise in der die Listo-Film. Daran hat sich heute offensichtlich auch nicht geändert.“

Astrid Heubrandtner: „Im ersten Jahr meiner Ausbildung – das war in den 1990er Jahren – war ich die einzige Frau in der Kamera-Klasse. In einer Übung mit der 16 mm-Kamera hörte ich folgende gut gemeinte Tipps von den Lehrern: „Du weißt aber schon, dass du beim Kameramachen keinen Rock anziehen kannst. Du musst höllisch aufpassen, damit dir der Busen nicht in die Optik reinhängt.“

Das hat sich – zum Glück – geändert. Heute gibt es einige tolle Frauen, die Kamera studieren und da bin ich sehr zuversichtlich, dass ein Umdenken stattfinden wird.

Sehr sensibel bin ich bei der Berufsbezeichnung. Wenn über eine Kameraarbeit gesprochen wird, ist es automatisch der Kameramann. Kamerafrau oder eine neutrale Bezeichnung gibt im deutschsprachigen Bereich leider nicht. Wir verwenden den Begriff „Kameraleute“. Als Obfrau im Kameraverband setze ich mich aktiv für Frauen in diesem Bereich ein. In Europa gibt es mittlerweile einige Verbände, die von Frauen geleitet werden: in Norwegen, in Portugal und leider nur kurz in Frankreich. Da sehe ich ein Aufbruchspotential!“

Katharina Mückstein: „Heute finden sich im Regiebereich während des Studiums genau so viele Frauen wie Männer. Aber wie sieht es dann im Berufsleben aus?

10 Jahre nach Abschluss des Studiums finden sich kaum noch Regisseurinnen in den Stablisten der österreichischen Filme.

Dafür gibt’s drei mögliche Gründe:

1.) Die Frauen reichen nicht ein, weil sie sich ohnehin keine

Chancen einräumen.

2.) Die Produzenten sind von den Projekten nicht überzeugt

und reichen sie nicht ein.

3.) Die Gremien fördern einfach mehr Projekte von Männern.

Veronika Hlawatsch: „Der Schnittbereich war traditionell immer in Frauenhand. Böse Zungen sagen, dass die Cutterinnen immer die stummen Schnittmäuschen mit weißen Handschuhen waren.

Mit dem Einzug der Technik hat sich das gewandelt, da Technik immer schon als sehr männeraffin galt. Die einstige Frauendomäne besteht nun aus 50:50 Frauen und Männern.

Bei der Besetzung der Schnittprofessur gab es einen Dreiervorschlag: 2 Männer und eine Frau. Geworden ist es einer der beiden Männer.“

Katharina Mückstein: „Unter Feminisierung eines Berufes versteht man quasi eine Abwertung, so wie wir es beim Lehr. Und Pflegeberufen kennen: geringe Bezahlung und wenig Reputation. Der Filmschnitt hat eine „Maskulinisierung“ erfahren. Durch den Beitritt der jungen Männer in den Verband, wurde die Schnittarbeit wieder mehr wert, die männlichen Cutte bringen eine andere Aura mit sich – sie verstehen sich als Mitgestalter, Mitautoren.

Zum Meisterklassenprinzip an der Filmakademie: Von Michael Haneke unterrichtet zu werden, war für mich sehr eindrucksvoll. Aber eine Identifikationsmöglichkeit für mich als junge Frau hat er mir nicht geboten. Das finde ich sehr schade, denn es geht doch auch um Rollenbilder, um den Aufbau meines Egos als Frau, nicht nur um das Erlernen des Handwerkszeugs. Der Faktor Persönlichkeitsbildung wurde total vernachlässigt. Wie soll frau nach dem Studium fähig sein, ein Team zu führen?“

Fazit: Als überaus wichtig erachtet wurde die Ausübung von Funktionen in den jeweiligen Berufsverbänden, um dort für bessere Rahmenbedingungen einzutreten und dann von der Kulturpolitik fordern zu können.

![]()

nach oben

zurück zu "KANN" - Veranstaltungsübersicht

![]()