„Der Film ist ein weit auf das Leben geöffnetes Auge,

ein Auge, das mächtiger ist als das unsere,

und das sieht, was wir nicht sehen.“ Germaine Dulac, 1925

Barbara Frischmuth ist eine der international bestrepräsentierten Schriftstellerinnen Österreichs. Dank ihrer Kontakte zum türkischen und arabischen Kulturraumtritt sie immer wieder als Vermittlerin und literarische Botschafterin auf.

Barbara Frischmuth ist eine der international bestrepräsentierten Schriftstellerinnen Österreichs. Dank ihrer Kontakte zum türkischen und arabischen Kulturraumtritt sie immer wieder als Vermittlerin und literarische Botschafterin auf.Niemand kennt ihre wahre Identität: Sie geben sich Namen wie „Käthe Kollwitz“ oder „Frida Kahlo“ und verbergen ihre Gesichter hinter Gorillamasken. Sie bezeichnen sich selber als „das Gewissen der Kunstwelt“. Sie verschweigen die Anzahl ihrer Mitglieder. So geheim ihre Organisation auch sein mag, ihr Erfolg ist es nicht: Die Guerrilla Girls sind Ikonen des Feminismus.

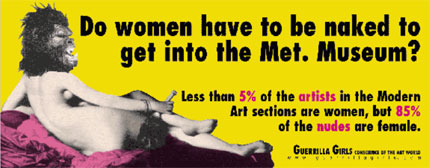

Seit 1985 präsentieren sie humorvoll feministische Themen. „Müssen Frauen nackt sein, um ins Metropolitan Museum zu kommen?“ fragt ein Plakat der Guerrilla Girls, auf dem Ingres berühmtes Gemälde Grande Odalisque mit einem Gorillakopf verziert wurde. Weiter heißt es: „Weniger als 3% der Künstler sind Frauen, aber 83% der Akte sind weiblich.“ Witz ist die Geheimwaffe der Guerrilla Girls. „Unsere Situation als Frauen in der Kunstwelt war so erbärmlich, dass wir uns nur noch lustig darüber machen konnten“, erklärt „Paula Modersohn-Becker“ ihre Strategie. „Wir wollen den Stereotyp der humorlosen, tödlich ernsten, jaulenden, jammernden Feministin zur Hölle jagen“, fügt „Käthe Kollwitz“ hinzu.

In den Gründungsjahren lag der Fokus der Proteste auf Museen und Galerien, später wurden auch andere Themen aufgegriffen: Hollywood, Golfkrieg, Abtreibung, Rassismus, Homosexualität.

„Müssen Frauen wirklich nackt sein, um ins Museum zu kommen?“

Quelle: http://kunst-geselllschaft.suite101.de/article.cfm/

guerrilla_girls_gegen_sexismus_in_der_kunst | Bild: Copyright © 1989, 1995 by Guerrilla Girls

![]()

Die österreichische Schriftstellerin Barbara Frischmuth über die aktuelle Renaissance des Weibchenschemas: „Während Frauen viel Geld und Zeit für ihr Äußeres aufwenden, machen die Männer Karriere. Sich über das Aussehen zu definieren bedeutet, sich wieder über den Mann zu definieren. Viele Frauen haben sich männliche Sichtweisen anerziehen lassen. Aber ich halte nichts davon, wenn wir uns wie mindere Männer benehmen. Kopf haben wir beide – Männer wie Frauen. Da sind die wesentlichen Dinge drin, nicht im Penis oder in der Vulva.“

Barbara Frischmuth im Gespräch mit Andrea Schurian: „Die wesentlichen Dinge sind nicht in Penis oder Vulva“, in: Der Standard, 28. Juli 2010.

![]()

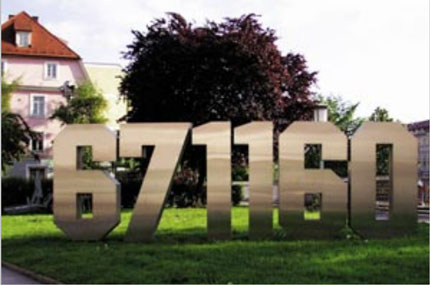

Veronika Dreiers zwei Meter hohes Mahnmal ist verschwunden.

Veronika Dreiers zwei Meter hohes Mahnmal ist verschwunden.

Es war das erste feministische Projekt einer europäischen Kulturhauptstadt, als Bettina Behr 2003 mit "woment!" (einer Wortschöpfung aus den Worten „women“ und „movement“) die Leistungen bedeutender Frauen mit zahlreichen Gedenktafeln in ganz Graz sichtbar machte. Sieben Jahre später sind einige der Tafeln verrostet, andere fehlen ganz. Im schlechten Zustand ist etwa auch das von Barbara Baur-Edlinger gestaltete Denkmal für Oktavia Aigner-Rollett, die erste Frau, die ein Medizinstudium in Graz absolvierte.

Besonders skurril ist die Geschichte des von Veronika Dreier errichteten Frauennotruf-Mahnmals: Dreier, die in den 80er-Jahren gemeinsam mit Eva Ursprung die erste feministische Kulturzeitung Europas, eva & co., gründete, schuf ein zwei Meter hohes und mehr als fünf Meter breites Werk mit der Telefonnummer des damaligen Frauennotrufs aus Nirosta-Stahl. Dieses stand von 1996 bis 2000 auf dem Kapistran-Pieller-Platz in der Innenstadt. Als dort ein Spielplatz entstand, verschwand es über Nacht. Wohin, weiß niemand.

Colette M. Schmidt: „Graz: Frauen-Kunstwerke verramscht und verrostet“, in: Der Standard, 12.7.2010. | Bild: http://www.veronika-dreier.net/mahnmala.html

![]()

Denk mal – schattenhaftes Dasein der Frauen an der Uni Wien einKunstprojekt von Iris Andraschek: „Der Muse reicht's“ im Arkadenhof der Uni Wien

Denk mal – schattenhaftes Dasein der Frauen an der Uni Wien einKunstprojekt von Iris Andraschek: „Der Muse reicht's“ im Arkadenhof der Uni Wien

1897 durfte erstmals eine Frau in Wien studieren. Heute schließen im Durchschnitt mehr Frauen als Männer in Österreich ihre Studien erfolgreich ab; jedoch nur ein Drittel der Assistenzstellen ist mit Frauen besetzt, bei den Professuren sind es gar nur 16 Prozent. Der „Ausrutscher“ der ersten Rektorin an einer österreichischen Universität wurde bekanntlich nach nur einem Jahr korrigiert, so dass die Unis nun wieder fest in Männerhand sind.

Nun fällt ein Schatten der gesellschaftlichen Realität in den Arkadenhof der Universität Wien. Bisher gab es dort nur eine einzige Gedenktafel für eine Frau (Marie Ebner-Eschenbach) zwischen 154 Männerbüsten und Ehrentafeln.

Die von der Künstlerin Iris Andraschek stammende aus Granit gefertigte Intervention symbolisiert: „Mir reicht´s“. Eine schräg über den Hof gelegte riesenhafte Schattensilhouette zeigt eine weibliche Figur, die in protestierender Haltung ihre geballte Faust hochstreckt.

(sp)

Weitere Informationen: http://www.dermusereichts.at/en/the-projekt/

![]()

nach oben

zurück zu Feedback/Presse - Übersicht

![]()

Die Grande Dame der österreichischen Kunstszene, Maria Lassnig engagiert sich, gemeinsam mit Künstlerinnen wie Louise Bourgeois, in der Artists Women´s Lib: „Ich glaube, jede nachdenkliche Frau ist Feministin. Man hat einer Frau nie so viel geglaubt wie einem Mann, sondern gesagt, die wird traditioneller Weise ohnehin heiraten.“

Erst im Jahre 1980 wird Maria Lassnig im Alter von 61 Jahren als erste Professorin an einer Kunstuniversität im deutschsprachigen Raum an die Hochschule für Angewandte Kunst in Wien berufen. Anlässlich ihres 90. Geburtstages im letzten Jahr macht sich Lassnig Gedanken über das Alter: „In Österreich wird man als Frau und Künstlerin durch das Alter abgestempelt. Doch ich habe die Jahre nie gezählt. Ich war nie jung. Und jetzt bin ich nicht alt.“

Die Künstlerin Maria Lassnig wird von Andrea Schurian anlässlich ihres 90. Geburtstages interviewt: „Ich weiß um die Flüchtigkeit von Prominenz“, in: Der Standard, 8. September 2009.

![]()

Anfang Juni erhielt VALIE EXPORT das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Anfang Juni erhielt VALIE EXPORT das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Mit Körperaktionen wie dem „Tapp- und Tastkino“ oder der „Aktionshose Genitalpanik“ wurde die 1940 in Linz als Waltraud Lehner geborene Künstlerin zu einer Pionierin feministischer Performancekunst. Von „Frauenkunst“ zu sprechen, sei heute obsolet, erklärte EXPORT in einem Interview anlässlich ihres 70. Geburtstages, den sie vor Kurzem gefeiert hat: „Aber man muss darauf hinweisen, dass Frauen Kunst machen – nicht darauf, dass es weibliche oder männliche Kunst ist.“ Kulturministerin Claudia Schmied lobte bei der Verleihung der Auszeichnung EXPORTS „künstlerische Auseinandersetzung mit Frauenbildern in Kunst und Gesellschaft.“

Auf die Frage nach den Auswirkungen der feministischen Kämpfe der 60er und 70er Jahre, antwortet die Multimedia-Künstlerin: „Es gibt schon deutliche Fortschritte, auch wenn sich unsere Utopien von damals leider nicht erfüllt haben. Die Gesellschaft ist eben wie ein überdimensionales Gummiband: sie dehnt und dehnt sich, und in dem Moment, wo sich ein gewisses Maß an Freiheiten durchgesetzt hat, schnalzt es wieder zurück und würgt alles ab, was nicht der Norm entspricht. Derzeit erleben wir eine Phase des Abwürgens.“

Quelle: http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/20100602.xml | Bildquelle: http://dasinterview.net/

![]()

Nur selten kommen Frauen in den Genuss des Großen Österreichischer Staatspreises. Seit 1950, als der Preis erstmalig verliehen wurde, gab es 97 Preisträger, nur acht davon waren bisher Frauen. Die letzte solcherart preisgekrönte Künstlerin war Ilse Aichinger vor 14 Jahren. In der Sparte Architektuer war offenbar noch nie eine Frau gut genug; in der Musik schaffte es 2010 die Komponistin und Film- und Performancekünstlerin Olga Neuwirth, den Großen Österreichischen Staatspreis für Musik als erste Frau in dieser Sparte und als jüngste Staatspreisträgerin (geb. 1968) zu erhalten. In der Literatur haben es immerhin sieben Frauen in den Staatspreis-Olymp geschafft, in der bildenden Kunst bisher nur Maria Lassnig. Aber sie kriegt in ihrem Ressort mit der diesen Juli preisgekrönten Lichtkünstlerin Brigitte Kowanz weibliche Verstärkung. Das preisverleihende Organ ist der 21-köpfige Kunstsenat, in dem mit Lassnig, Aichinger, Friederike Mayröcker und jetzt Brigitte Kowanz vier Frauen sitzen.

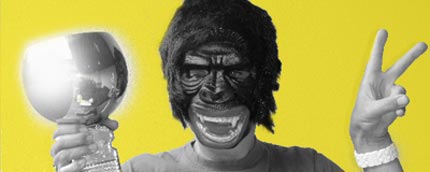

Guerrilla Girls fordern mehr Staatspreise für Künstlerinnen!

Guerrilla Girls fordern mehr Staatspreise für Künstlerinnen!

Andrea Schurian: „Da ist ihnen wirklich was passiert“, in: Der Standard, 25./26. Juli 2009.

| Bild: © sabper

![]()

Die japanische Architektin Kazuyo Sejima erhielt heuer den renommierten und mit 100.000 Dollar dotierten Pritzker-Preis. Weitere Auszeichnung: Sie ist die erste Direktorin in der Geschichte der Architekturbiennale Venedig. Die Tochter eines Ingenieurs studierte an der Tokioter Frauenuniversität Nihon Joshi Daigaku Architektur.

Haupttor der Tokioter Frauenuniversität Nara, eine der zwei staatlichen Frauenuniversitäten Japans.

Haupttor der Tokioter Frauenuniversität Nara, eine der zwei staatlichen Frauenuniversitäten Japans.

Wojciech Czaja: „Alles Baustelle“, in: Der Standard/Album, 21. August 2010 und „Die Meisterin des weißen Nichts“, in: Der Standard/Kopf des Tages, 28./29. August 2010. | Bild: de.wikipedia.org

![]()

Es sagte der langjährige Direktor des Museums Moderner Kunst (MuMoK) Wien, Edelbert Köb, in seinem Abschiedsinterview in der Presse am Sonntag über die Aura des Originals: „Ein Faksimile wird immer nur ein Abglanz des Originals sein. Natürlich gibt es das Argument, dass jede Ausstellung dem Kunstwerk schadet. Man nimmt eine Abnutzung in Kauf. Aber wenn es wirkliche Kunstwerke sind, dann werden sie ihre Strahlkraft und Energie behalten – wie man in einer alten Frau ja oft noch das junge Mädchen sieht.“

Bettina Steiner: „Die Kirche war für mich ein Ort der Kunst“, in: Die Presse, 3. Oktober 2010.

![]()

nach oben

zurück zu Feedback/Presse - Übersicht

![]()